- 再生可能エネルギーの導入

- 省エネルギー活動の推進

- 水資源利用の効率化

- 大容量・高エネルギー消費効率製品の開発

- BCM、サプライヤーエンゲージメントの強化

- 炭素クレジットの導入

- 自然資本保全、生物多様性の推進

気候変動

キオクシアグループは、脱炭素社会の実現に向けて、気候変動をサステナビリティ重要課題(戦略マテリアリティ)の一つに位置づけ、さまざまな活動に取り組んでいます。バリューチェーンを通じて、事業活動と製品ライフサイクルの両面から、温室効果ガス排出と事業で使用するエネルギーを削減していきます。

2050年温室効果ガスネットゼロ

キオクシアグループは、パリ協定で合意された温室効果ガス排出量削減への貢献を目指し、2023年4月に、2050年度までに事業活動における温室効果ガスネットゼロとする目標を設定しました。グローバルな事業活動に伴う温室効果ガス排出量(事業場からの直接排出(Scope1)、および購入エネルギー使用に起因する間接排出(Scope2))のネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を差し引きゼロ化)を目指します。

購入エネルギーについては、2040年度までに再生可能エネルギーの使用比率を100%にすることを目標に掲げています。2023年1月から自家消費型の太陽光発電システムを導入し、2024年7月からはキオクシアグループとして3件目となる本システムが稼働を開始しました。今後も、再生可能エネルギーの活用などを進めます。

製造事業場から直接排出される温室効果ガスについては、PFC等ガス*1を除害する装置を対象設備に、2011年以降100%設置しています。

2024年に完成したキオクシア岩手(株)第2製造棟(以下、K2棟)は、キオクシアグループでこれまで培ってきた環境技術を取り入れており、省エネルギーに貢献しています。

当社グループでは2024年から国内製造事業場で運用を開始したエネルギーマネジメントシステムのもと、従前から実施している省エネルギー活動と併せて、事業活動を通した気候変動対策をこれからも進めていきます。

- *1 PFC等ガス:半導体製造時に使用する地球温暖化係数の高い代替フロンガス。当社グループの使用物質ではCF4、C4F8、CHF3、SF6、NF3、CH2F2、CH3F、CH4、N2Oが対象。

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への対応

キオクシアグループは2021年6月に、TCFD*2最終報告書(TCFD提言)への賛同を表明しました。事業における気候関連の影響度を的確に把握し、ステークホルダーに情報を開示し、双方の理解を深めることが企業の持続的な成長に不可欠と考え、TCFDに沿った取り組みと情報開示を積極的に進めています。

- *2 TCFD:金融安定理事会(FSB)が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース。気候関連のリスクと機会に関する情報開示を推進する取り組み。

ガバナンス

キオクシアグループはサステナビリティ推進体制のもとで、気候変動に関する取り組みを行っています。

代表取締役社長が議長を務めるサステナビリティ戦略会議では、執行役員が戦略・方針の審議および施策達成度の確認を行い、重要事項に関しては取締役会に諮っています。サステナビリティ担当執行役員を委員長とするサステナビリティ推進委員会では、サステナビリティ戦略会議で決定された戦略・方針に基づき、気候変動を含む重要テーマやKPI*3などを策定・討議しています。また、本会議体の下部に、重要なサステナビリティ課題に組織横断で取り組むタスクフォースを設置し、進捗の報告や方向性の確認を本会議体で行っています。気候変動に関しては、TCFD提言に基づいた「シナリオ分析」「気候関連リスクと機会の分析」「戦略・指標・目標」の検討を行っています。

- *3 KPI(Key Performance Indicator):重要業績評価指標

サステナビリティ推進体制については、「サステナビリティ・マネジメント」をご覧ください。

リスク管理

気候変動に関するリスクと機会は、環境に関するタスクフォースが中心となり、財務へのインパクトの算出など、事業に及ぼす影響について検証しています。重要性が高いと評価されたリスクは、サステナビリティ戦略会議やサステナビリティ推進委員会にて議論され、対応を検討しています。また、当社グループは、事業の形態やバリューチェーン、関係するステークホルダーに即したサステナビリティ課題・リスクをマッピング・分析し、その回避・軽減に取り組んでいます。

戦略

シナリオ分析

キオクシアグループでは、気候変動が当社グループの事業にもたらす影響について、ステークホルダーや事業活動、およびバリューチェーンに関連するインパクトを分析しています。国際エネルギー機関(IEA)などの1.5℃・2℃・4℃各シナリオを参照して検討しています*4。

1.5℃シナリオでは、政府による制度整備・規制強化および顧客などのステークホルダーの志向の変化の影響が大きいと考えられます。例えば、工場の低炭素化にかかるコスト増加や製品使用時のエネルギー消費効率の向上、製品の大容量化に伴う研究開発費の増加を想定しています。また、脱炭素関連の技術や市場の拡大、再生可能エネルギーの普及が想定され、脱炭素と効率化の両立も予想しています。

4℃シナリオでは、自社拠点への物理的リスクの顕在化も予測しています。

- *4 1.5℃~4℃シナリオ:国際エネルギー機関(IEA)などから発行される気候関連シナリオのこと。各シナリオにおいて、気温上昇を抑えるために必要な経済施策、またその温度上昇時に予想される環境被害などを示しています。

リスクと機会

キオクシアグループは、シナリオ分析をもとに、短期および中長期視点で将来想定されるリスクと機会を検討しています。

2030年時点で想定されるリスクと機会は下表になります。移行リスクとして、炭素税導入による電力コスト増加や、当社グループの生産拡大に伴うPFC等ガスを除害する装置の導入コスト増加などを想定しています。物理的リスクとしては、外気温上昇に伴うクリーンルームの温度調整のための空調コスト増加などを想定しています。

機会としては、使用時のエネルギー消費効率を向上した製品によるビジネスチャンス拡大や、省エネルギー化促進による製造時の電力コスト削減と排出枠削減分の売却による収益増加などの移行機会を想定しています。

気候関連のリスクと機会が事業に及ぼす影響を明確にするため、サステナビリティ推進委員会の下部組織である環境タスクフォースにて財務上のインパクトを具体的に算出しています。当社グループの事業拡大やステークホルダーからの気候変動対応要望を背景として、研究開発やお客様との取引、そして電力コストにおいては、シナリオにかかわらず、リスク・機会の両側面から財務上の影響が大きいと考えています。しかし、これらの事項にかかわるPFC等ガス除害装置や再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入コストは、財務上の影響が比較的小さいと考えています。

気候変動においてもリスクへの対応を進め、同時に機会として適応できるよう努めていきます。

※表を左右にスクロールすることができます。

| 外部事象 | リスク | 機会 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 属性 | 財務インパクト | 属性 | 財務インパクト | |||

| カーボンプライシング(炭素税など)の導入 | 〈移行リスク〉 政策・法規制 |

|

〈移行機会〉 エネルギー源 |

|

||

| 再生可能エネルギーへの転換 | 〈移行リスク〉 技術 |

|

〈移行機会〉 エネルギー源 |

|

||

| 製造時の省エネルギー厳格化・促進 | 〈移行リスク〉 技術 |

|

〈移行機会〉 資源効率 |

|

||

| ステークホルダーの環境意識の向上 | 〈移行リスク〉 市場 |

|

〈移行機会〉 製品 |

|

||

| 〈移行リスク〉 評判 |

|

〈移行機会〉 市場 |

|

|||

| 低炭素製品への転換 | 〈移行リスク〉 評判 |

|

〈移行機会〉 市場 |

|

||

| 〈移行リスク〉 技術 |

|

|||||

| 電力インフラの進展 | 〈移行リスク〉 技術 |

|

〈移行機会〉 エネルギー源 |

|

||

| 異常気象激甚化 | 〈物理リスク〉 急性 |

|

― | ― | ||

| 水不足 | 〈物理リスク〉 慢性 |

|

― | ― | ||

| 気温の上昇 | 〈物理リスク〉 慢性 |

|

― | ― | ||

- *5 BCM(Business Continuity Management):緊急事態の発生時においても事業を停止させることなく(あるいは停止しても短期間で復旧させて)組織への影響を最小限に抑えるための対策計画の策定から、その導入・運用・見直しという継続的改善を含む、包括的・統合的な事業継続マネジメント。

指標と目標

キオクシアグループは、2050年度温室効果ガスネットゼロ目標のもとで、エネルギー使用量や環境負荷、製品に関する指標を設定しています。

指標達成度の確認は、半年ごとに開催する環境マネジメントレビューで行っています。例として、エネルギー使用量 (Scope2)に関しては、前年度排出量のうち1%を削減する目標とし、省エネルギー活動を推進しています。詳細は、後述の「バリューチェーンにおける温室効果ガス排出実績」「気候変動への適応の取り組み」をご覧ください。

また、2040年度までの再生可能エネルギーの使用比率100%を目指しています。省エネルギー活動も含めたエネルギー・ポートフォリオの検討により、事業の拡大に合わせて最適かつ安定した再生可能エネルギーの調達に努めます。今後も、カーボンニュートラルな都市ガスの導入や、工場への再生可能エネルギー設備の設置を推進していきます。

バリューチェーンにおける温室効果ガス排出実績(2024年度)

キオクシアグループの事業活動における2024年度の温室効果ガス(Scope1,2,3:CO2換算)排出量は下表のとおりです。下表の実績の対象範囲は、キオクシア(株)(本社、横浜テクノロジーキャンパス、四日市工場)、キオクシア岩手(株)、Solid State Storage Technology Corporation(以下、SSSTC)です。

表中のダッシュ(―)は対象外を表しています。

Scope1(直接排出)

|

CO2排出量(t-CO2) |

算定枠組み |

|---|---|

|

510,800 |

自社での燃料使用や事業プロセスによる直接排出 |

Scope2(エネルギー起源の間接排出)

|

CO2排出量(t-CO2) |

算定枠組み |

|---|---|

|

1,951,000 |

自社が購入した電気・熱・蒸気などの使用に伴う間接排出 |

Scope3(その他の間接排出)

|

カテゴリー区分 |

CO2排出量 |

算定枠組み |

|---|---|---|

|

1. 購入した製品・サービス |

5,489,294 |

原材料、部品、容器などが製造されるまでの活動に伴う排出 |

|

2. 資本財 |

634,589 |

自社の資本財の建設・製造に伴う排出 |

|

3. Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |

364,496 |

調達燃料・電力の上流工程に伴う排出 |

|

4. 輸送・配送(上流) |

7,023 |

製品物流、生産に係る物流の排出合計(サプライヤーから自社への物流は除く) |

|

5. 事業活動から出る廃棄物 |

22,267 |

自社で発生した廃棄物の処理に係る排出 |

|

6. 出張 |

1,407 |

従業員の出張に伴う排出 |

|

7. 雇用者の通勤 |

12,202 |

従業員が通勤する際の移動に伴う排出 |

|

8. リース資産(上流) |

― |

― |

|

9. 輸送・配送(下流) |

― |

― |

|

10. 販売した製品の加工 |

― |

― |

|

11. 販売した製品の使用 |

605,155 |

製品使用時の電力消費に伴う排出 |

|

12. 販売した製品の廃棄 |

― |

― |

|

13. リース資産(下流) |

― |

― |

|

14. フランチャイズ |

― |

― |

|

15. 投資 |

― |

― |

|

Scope3 (Total) |

7,136,433 |

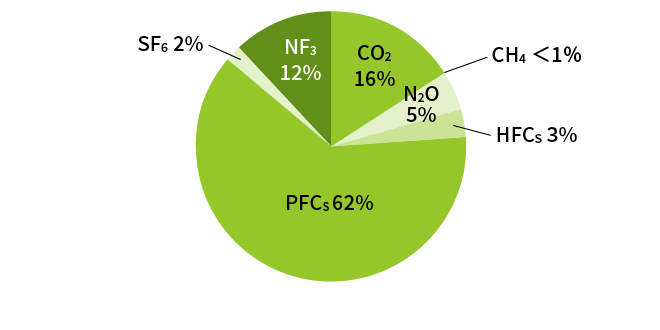

直接排出Scope1排出内訳(2024年度)

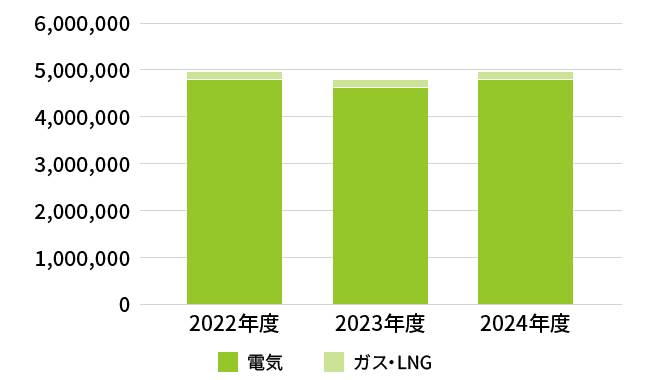

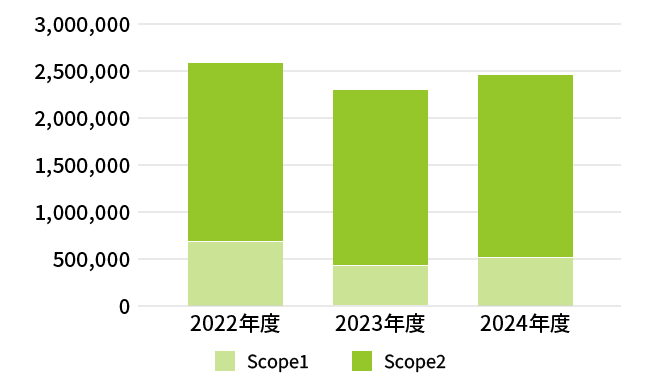

事業におけるエネルギー使用量と温室効果ガス排出量の実績

キオクシアグループのエネルギー使用量と温室効果ガス(Scope1+2)排出量の推移は以下のグラフのとおりです。

2040年度までの再生可能エネルギーの使用比率100%と2050年度温室効果ガスネットゼロに向けて、再生可能エネルギーの活用などを進めます。

2024年6月より、キオクシア(株)は「Catalyze(カタライズ)プログラム*6」にサプライヤーとして参加し、半導体業界における再生可能エネルギーへの転換に貢献していきます。

- *6 スポンサー企業とSchneider Electric SEの提携によるプログラムで、半導体業界に関連するサプライヤーが参加し、再生可能エネルギーへの転換を加速することを目的としています。スポンサー企業に製品を供給しているサプライヤーは、本プログラムに参加することで、再生可能エネルギー導入に必要な知見や情報提供などの特典を活用することができます。

プログラムのスポンサー企業として、Applied Materials、ASM、Cisco、Edwards、Google、HP、Intel、Lam RESEARCHが参加しています(2025年6月現在)。

https://hub.zeigo.com/catalyze

エネルギー使用量の推移(MWh)

- 2024年度の再生可能エネルギーの使用比率は4.7%です。

- 対象はキオクシア(株)、キオクシア岩手(株)、SSSTC。

Scope1+2排出量の推移(t-CO2)

- 対象はキオクシア(株)、キオクシア岩手(株)、SSSTC。

気候変動への適応の取り組み

キオクシアグループは、特定したリスク・機会とそれらの影響を考慮し、バリューチェーンを通じて気候変動への対応を進めています。

「製品開発」の側面

ストレージ製品の市場では、低消費電力型製品のニーズが非常に高く、これらの製品開発による販売機会の拡大が見込まれます。当社グループは、製品使用時のエネルギー消費効率と記憶容量を向上させる高集積化技術の研究開発に取り組んでいます。具体的には、2017年度を基準としたメモリ・SSD製品の1GBデータ処理当たりのエネルギー消費量を2025年度までに50%削減するという高い目標を掲げています。

製品使用時や製造時の環境負荷を把握するため、当社グループでは一部製品のLCA(Life Cycle Assessment)*7による算定を開始しました。2024年度は、4製品に対して第三者機関による検証を実施しました。

- *7 Life Cycle Assessment(ライフサイクルアセスメント):製品・サービスのライフサイクル全体(原材料調達・製造・輸送・使用・廃棄)またはその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法

詳細は「製品を通じた環境貢献」をご覧ください。

「製造事業場・研究・技術開発施設での運用」の側面

キオクシアグループは、2050年度温室効果ガスネットゼロ目標のもとで、直接排出(Scope1)と購入エネルギー使用に起因する間接排出(Scope2)の両方で温室効果ガス排出削減を推進しています。

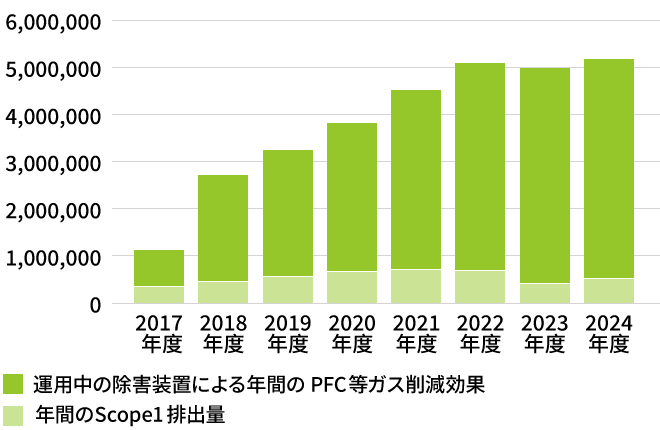

直接排出(Scope1)の削減に関しては、当社グループは地球温暖化係数の高いPFC等ガスの除害装置の設置を積極的に進めています。2011年以降、対象設備にPFC等ガス除害装置を100%設置しています。IoTによるオンライン監視の導入による効率的な運用や、除害装置サプライヤーとの協力による除害性能の向上に努めています。この除害装置による2024年度のPFC等ガス除害効果は、466万t-CO2となります*8。

また、カーボンニュートラル都市ガスの導入も行っています。

直接排出Scope1におけるPFC等ガス除害装置による削減効果(t-CO2)

* 対象はキオクシア(株)、キオクシア岩手(株)、SSSTC(SSSTCは2021年度以降)。

- *8 IPCC算定ガイドラインに基づく算定値。

地球温暖化係数が低いガスの使用

メモリの回路を形成する際に使用するガスについても、使用する種類や加工条件の最適化を進めています。

高い加工精度が要求されるBiCS FLASH™ generation 8では、従来よりも地球温暖化係数が低いガス*1を導入しました。その結果、投入エネルギー量当たりの加工効率が約25%向上し*2、省エネルギーにも貢献しています。

- *1 地球温暖化係数が1未満となるガスを使用。

- *2 一部工程での従来ガス使用時と比較。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

キオクシアグループで最新の製造施設であるキオクシア岩手(株)K2棟は、気候変動の緩和と適応を目指して設計されています。

製品品質にとって重要なクリーンルーム内の空調について、空調方式および冷熱源システム、廃熱回収システムなどの設計を従前から総合的に見直しました。高効率なシステムを導入することで空気を循環させるための搬送電力や冷凍機で消費される電力を30%以上削減できる見込みです。

また、排水処理施設に関しては、高低差のある地形を活かして設計されています。従来は製造棟地下階に設置した中継タンクを経由して、屋外の排水処理施設へポンプで送水していましたが、K2棟では製造工程から排水処理施設へ重力で直接送水しています。そのため、ポンプに必要な電力を削減できただけではなく、中継タンクを建設するために必要なコンクリートやポンプの削減による建屋の低炭素化に貢献しています。

購入エネルギー使用に起因する間接排出(Scope2)に関しては、省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による削減を行っていきます。キオクシアグループの製造事業場では、ISO50001に準拠したエネルギーマネジメントシステムを構築しています。エネルギー使用の合理化・効率化のため、日本国内の「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」に基づき、前年度の総エネルギー使用量(Scope2)の1%を削減する目標を設定しています。2024年度は、各種省エネルギー活動により、目標20千t-CO2 / 年以上の削減に対して実績は24千t-CO2 / 年の削減効果となり、目標を達成しました。2017年度から2024年度までの省エネルギー活動による削減効果は、累積で約17万t-CO2になります。

各事業場では省エネルギー・効率化を推進するために、製造工程やテスト工程の効率化、補助装置の温度管理などの改善活動や、スマートファクトリーや廃熱活用などの新技術の導入に取り組んでいます。重点的に取り組むアイテムについては定期的に取り上げ、改善効果や進捗を確認する体制を構築しています。

CO2排出量の可視化

キオクシアグループは工場の運用効率向上と省エネルギーへの意識啓発を目指して、社内でのCO2排出量の可視化を始めています。SSSTCでは、同事業場内のCO2排出源や排出量を視覚的に確認できるシステムを導入しており、国内製造事業場でも、社内ポータルサイトにて自工場のCO2排出量を掲載するなど、従業員が省エネルギーと効率化を意識できるように環境を整備しています。

省エネルギー活動の推進

キオクシア(株)四日市工場とキオクシア岩手(株)では省エネルギー推進組織が中心となり、事業活動における省エネルギーを推進しています。省エネルギー推進組織では、対象設備や製造工程ごとに部会を設置し、重点アイテムの選定や進捗確認を部門横断で行っています。2019年からのアイテム・プロジェクト数は両工場合わせて1,900件以上、CO2排出削減量は累計14万t-CO2以上になります。

キオクシア(株)四日市工場では、三重大学大学院工学研究科および地域イノベーション学研究科と共同で、2020年から産学連携プロジェクト「半導体メガファブにおける電力戦略」に取り組んでいました。その成果の一つとして、冷凍機の運転適正化ツールを開発しました。従来は担当者の経験に頼ってきた冷凍機の運用ですが、負荷状況や外気温湿度などの条件をもとに最適な運転をわかりやすい表示でガイダンスできるようになりました。このツールによる2024年度の排出削減量は約2,500t-CO2で、今後導入を拡大する予定です。

キオクシア岩手(株)では、K2棟の本格的な稼働に向けてクリーンルーム環境の調整を行っています。製品の品質に影響しない範囲の室圧を維持できるように吸排気能力を最適化することで、2024年度は475t-CO2を削減できました。

SSSTCでも組織的な省エネルギー活動を行い、2024年度は重点アイテム9件で95t-CO2を削減しました。

「バリューチェーン」の側面

地球温暖化など気候変動の進行に伴い、台風や大雨による水害などの自然災害が毎年のように発生しています。これにより、調達取引先の生産や物流が影響を受け、キオクシアグループの生産体制や製品供給に障害をきたすリスクが顕在化しています。当社グループでは、すべての拠点をBCMの対象とし、自然災害を含むさまざまなリスクを想定した対応体制を整備しています。当社グループのBCM方針のもと、平時より部材・製品の状況把握や調達取引先の複数化に努めています。有事の際には影響を迅速に把握するとともに、早期復旧に向けて連携する体制を整備し、事業に及ぼす影響の最小化に努めています。

また、当社グループのお客様やサプライヤーの皆さまにおいても、気候変動対応は重要な課題となっています。当社グループはCDPサプライチェーンプログラムを通じて、主要なサプライヤーから環境負荷に関する情報を収集し、自社のScope3削減に向けた分析を行っています。当社グループのScope3に対する影響が大きいサプライヤーについては、個別の対話を通じて、課題と対応の共有を行っています。2024年度は購買金額ベースで3分の1を占める複数のサプライヤーと環境負荷低減に向けた個別協議を実施しました。

環境貢献製品の市場拡大と脱炭素社会の実現に向けて、これからもバリューチェーン全体で取り組んでいきます。

お客様と協力して実装工程の低炭素化を実現

キオクシア (株)は、Lenovo Corporationが開発した低融点はんだ技術を用いた実装工程を共同開発しました。これにより、リフロー炉でのはんだ加熱の最高温度について、従来使用していたはんだに比べ低温化が実現でき、実装工程で使用する電力の削減およびそれに伴うCO2排出の削減を実現しました*。

このはんだは、一部のSSD製品について、SSD組み立てを担う外部の協力会社で使用されています。

- Pbフリー(Sn-Ag-Cu)はんだとの比較

気候変動に関する社外イニシアティブへの参加

キオクシアグループは、気候変動への対応を進めるとともに、業界団体への参画などを通じて情報収集や政府への提言を行っています。

キオクシアホールディングス(株)では、2021年のTCFDへの賛同表明に続き、2022年よりTCFDコンソーシアムに参加しています。2024年からは国際半導体製造装置材料協会(SEMI)が設立した半導体気候関連コンソーシアム(SCC)にも参加しており、半導体バリューチェーンの一員として気候変動への取り組みを加速させています。

キオクシア(株)では、電子機器産業の業界団体である電子情報技術産業協会(JEITA)の環境部会の会員として、エネルギー・地球温暖化問題における課題解決に向けて取り組んでいます。脱炭素社会を目指す企業グループである日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)の賛助会員として、パリ協定における1.5℃目標実現に向けた施策や行政への提言の検討にも参加しています。